Science Advances:高温高压实验揭示碳酸岩中稀土元素的迁移与成矿机理

为解决碳酸岩中稀土元素的迁移、富集和成矿机理问题,中国地质科学院矿产资源研究所(以下简称“资源所”)袁学银等研究人员通过结合热液金刚石压腔和激光拉曼光谱实验技术,对氟碳铈矿[(Ce,La)CO3F]、碳钠铈矿[NaCe(CO3)>2]等稀土矿物在高温钠质碳酸盐熔流体中的溶解和结晶过程开展实验研究。

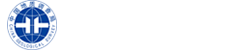

研究结果发现,氟碳铈矿在温度超过200℃时先与碳酸钠反应形成碳钠铈矿,而碳钠铈矿则在温度超过450–500℃以后大量溶解(图1),从而实现稀土元素的高效迁移与异常富集。根据熔流体中CO32-浓度变化,计算出当温度达到650℃时,稀土元素可以富集到8wt.%以上。当体系中加入硅以后,由于形成铈硅磷灰石[(REE,Ca)5(SiO4)3(OH)],熔流体中稀土元素的浓度降至4wt.%左右,与成矿流体中3–5 wt.%的稀土含量完全吻合。通过拟合熔流体中REE/Na比值随温度的变化关系,发现稀土元素含量随着温度降低成指数下降,到400℃时只有几十到几百ppm。以上证据表明,碳酸钠是控制成矿流体中稀土元素迁移与富集的关键因素,并且稀土元素的迁移与富集只会发生在超过450–500℃的条件下。

图1 (a)氟碳铈矿(Bsn)在碳酸钠(NC)熔流体中变为碳钠铈矿(Cbc)并溶解的过程,V、L和B-M分别代表气泡、水溶液和碳酸盐熔流体;(b)氟碳铈矿反应和碳钠铈矿溶解过程中熔流体拉曼光谱变化情况;(c)不同温度下熔流体中CO32-浓度变化,400℃对应碳酸钠溶解,400–500℃对应氟碳铈矿反应,> 500℃则对应碳钠铈矿溶解;(d)碳酸盐熔流体中REE/Na比值随温度变化情况,硅的加入使得稀土溶解度降低一半左右。

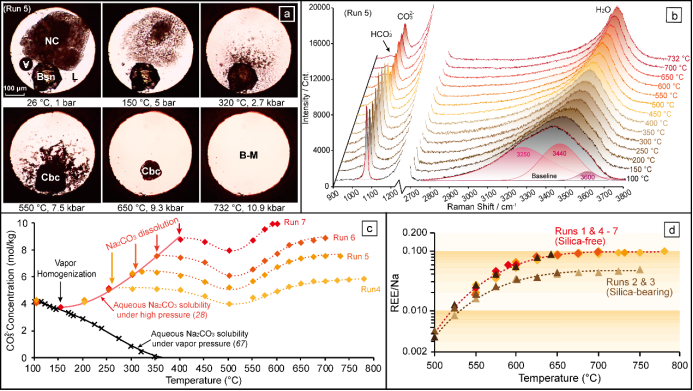

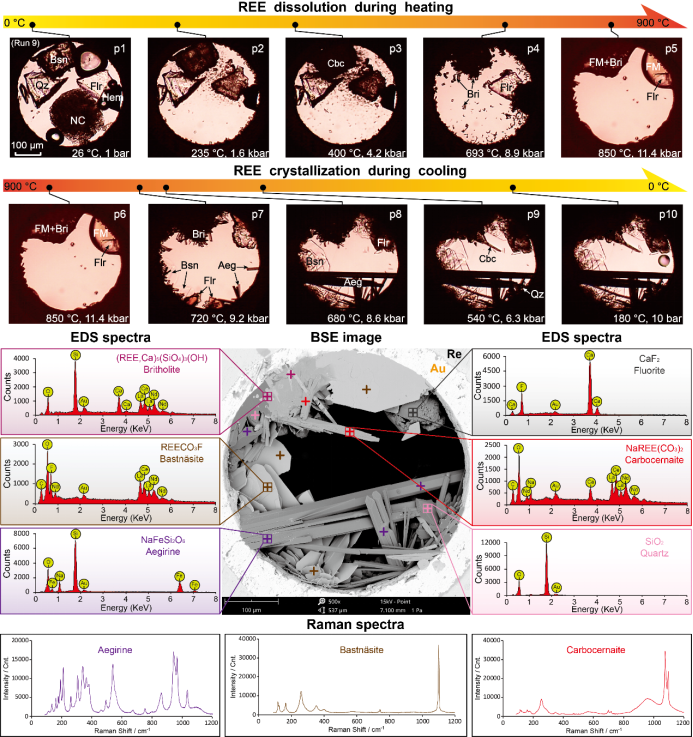

在稀土成矿过程方面,实验发现稀土从富氟的钠质碳酸盐熔流体中只会结晶为碳钠铈矿或黄碳锶钠石[Na3Ca,REE)3(CO3)5],氟则在更晚阶段结晶为氟化钠或萤石(图2),表明在钠质碳酸盐熔流体中稀土优先与碳酸根和碱金属结合,氟则很难进入到稀土矿物中,从而解释了一些碳酸岩(如Bear Loge)中大量出现原生黄碳锶钠石的原因。但是当碳酸盐体系中额外加入硅、铁或铝以后,伴随着钠在高温下结晶为霓石、钙霞石等碱性硅酸岩矿物,熔流体中钠的活度显著下降,此时稀土才会与氟和碳酸根结晶为氟碳铈矿(图3)。这一结果与牦牛坪、白云鄂博等碳酸岩稀土矿床中氟碳铈矿普遍与霓石、霞石等碱性硅酸盐矿物共生的现象吻合,从而揭示了除碱金属碳酸盐以外,硅、铝、铁等组分在稀土成矿过程中同样具有重要作用。

图2 氟碳铈矿(Bsn)和方解石(Cal)与碳酸钠(NC)反应形成碳钠铈矿(Cbc)和Nyerereite (Nye)并溶解到熔流体中,以及降温过程中方解石结晶并转变为Nyerereite,而稀土和氟分别结晶为黄碳锶钠石(Cbbn)和萤石(Flr)等矿物,结晶产物的BSE图像、以及EDS能谱和拉曼光谱确认了上述矿物的存在。

在成矿温度方面,方解石和萤石可以在高温岩浆阶段(> 700℃)就开始结晶,霓石和钙霞石等碱性硅酸盐矿物结晶温度(750–600℃)同样较高,氟碳铈矿的结晶则紧随其后,并且富铁体系中氟碳铈矿的结晶温度(720–600℃)明显高于富铝体系(580–500℃)。黄碳锶钠石和碳钠铈矿的结晶略晚于氟碳铈矿,但也基本在450℃以上,与稀土元素在450–500℃以上发生大量溶解相吻合。当碳酸盐熔体与热液流体发生不混溶时,稀土元素的溶解和结晶过程都集中在熔体相中,这不仅与碱金属和稀土元素都具有较低的流体—熔体分配系数( = 0.02–0.15)一致,同时进一步证明稀土成矿过程发生在岩浆阶段。当温度降至450℃以下,流体演化进入热液阶段,形成萤石、冰晶石、氟化钠等热液矿物。需要注意的是,黄碳锶钠石等稀土矿物极易在后期蚀变形成次生氟碳铈矿、碳锶铈矿等,从而影响人们对稀土成矿条件的判断。

= 0.02–0.15)一致,同时进一步证明稀土成矿过程发生在岩浆阶段。当温度降至450℃以下,流体演化进入热液阶段,形成萤石、冰晶石、氟化钠等热液矿物。需要注意的是,黄碳锶钠石等稀土矿物极易在后期蚀变形成次生氟碳铈矿、碳锶铈矿等,从而影响人们对稀土成矿条件的判断。

图3 氟碳铈矿(Bsn)、萤石(Flr)、石英(Qz)和赤铁矿(Hem)在碳酸钠(NC)熔流体中反应、溶解并形成铈硅磷灰石(Bri)、氟化物熔体(FM)与碳酸盐熔流体共存;降温过程中钠优先结晶为霓石(Aeg)、稀土则结晶为氟碳铈矿和碳钠铈矿(Cbc)等矿物。结晶产物的BSE图像、以及EDS能谱和拉曼光谱特征共同确认了上述矿物的存在。

以上成果于2024年5月被国际综合性学术期刊Science Advances接收: Xueyin Yuan*, Zhiming Yang*, Robert A. Mayanovic and Zengqian Hou, 2024. Experimental evidence reveals the mobilization and mineralization processes of rare earth elements in carbonatites, Science Advances. DOI: http://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adm9118.